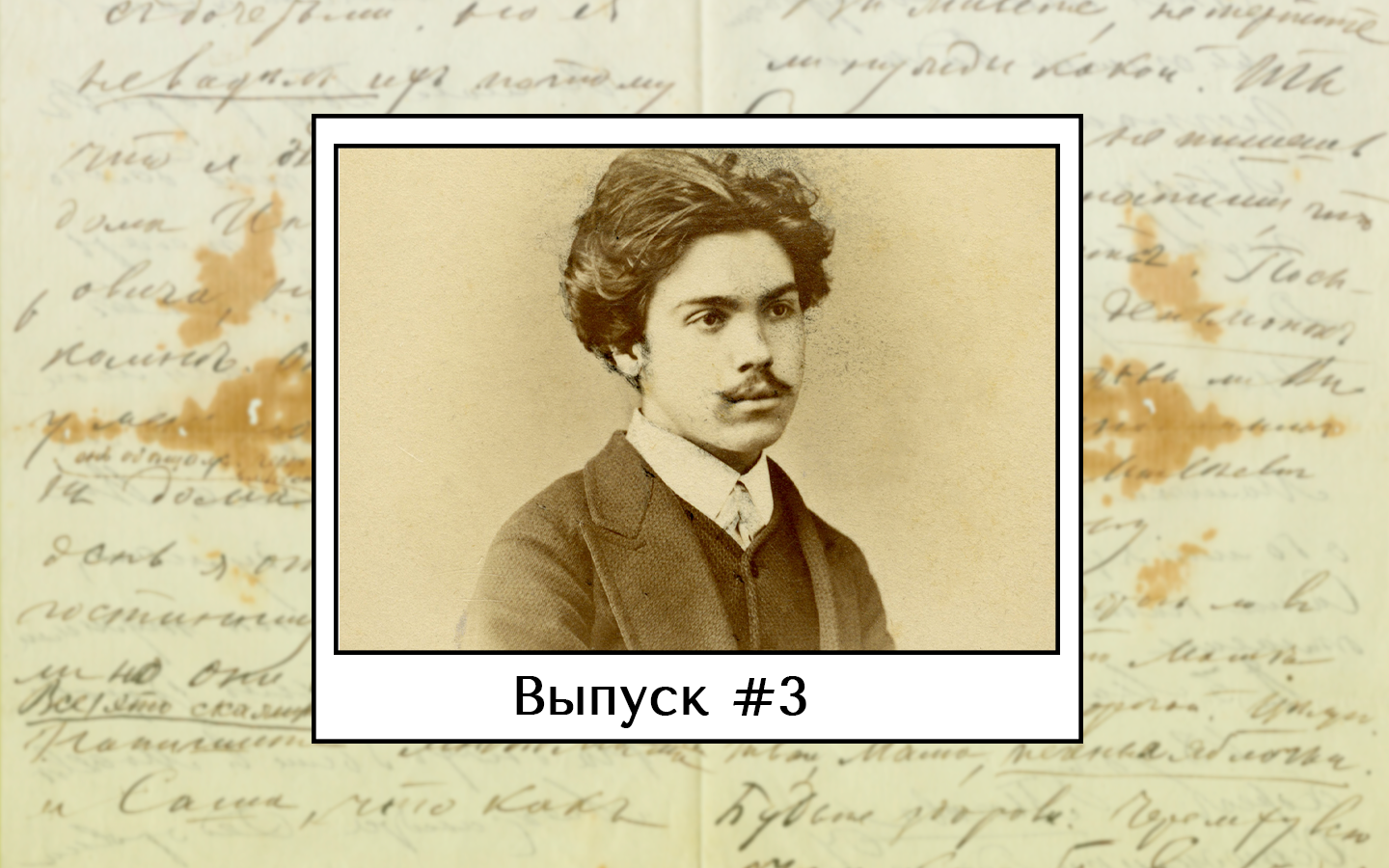

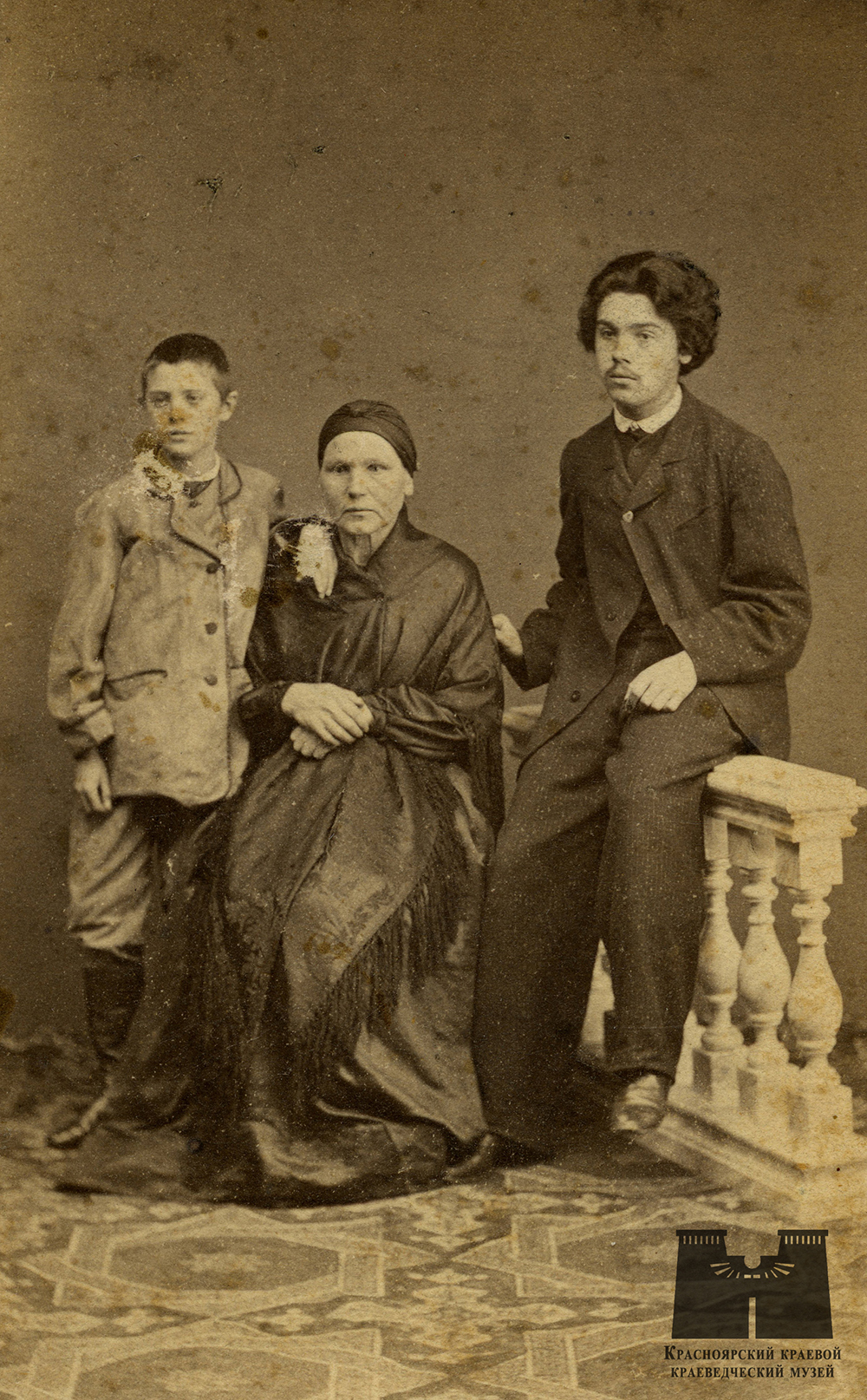

Уездное училище Суриков окончил с мечтой об Академии художеств. Но это была мечта далёкая, жизнь диктовала своё: Василию нужно было встать на ноги, содержать семью – мать и брата. Поэтому он поступил на государственную службу в губернское управление, стал переписчиком бумаг.

Однако спустя несколько лет судьба улыбнулась Сурикову. Квартиранты суриковского дома Иван Иванович и Варвара Павловна Корхи увидели, как он рисует. Варвара Павловна рассказала о талантливом художнике своему отцу – губернатору Павлу Николаевичу Замятнину.

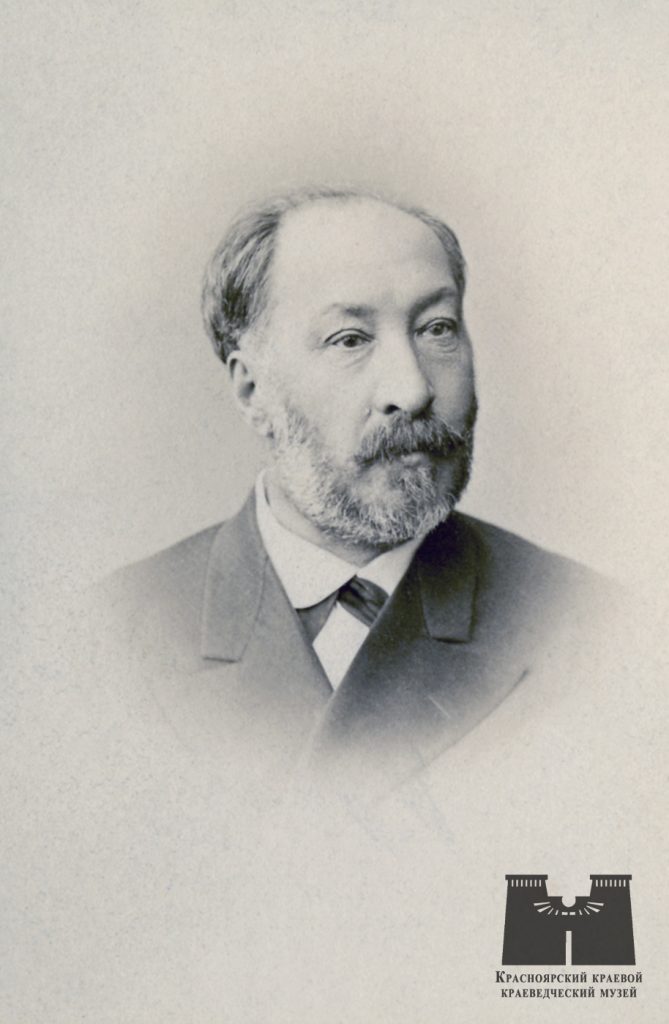

Губернатор с большим сочувствием отнёсся к молодому таланту и решил найти для него мецената, который бы оплатил его поездку в столицу и обучение в Академии. Таким меценатом стал золотопромышленник и бывший городской голова Красноярска Пётр Иванович Кузнецов.

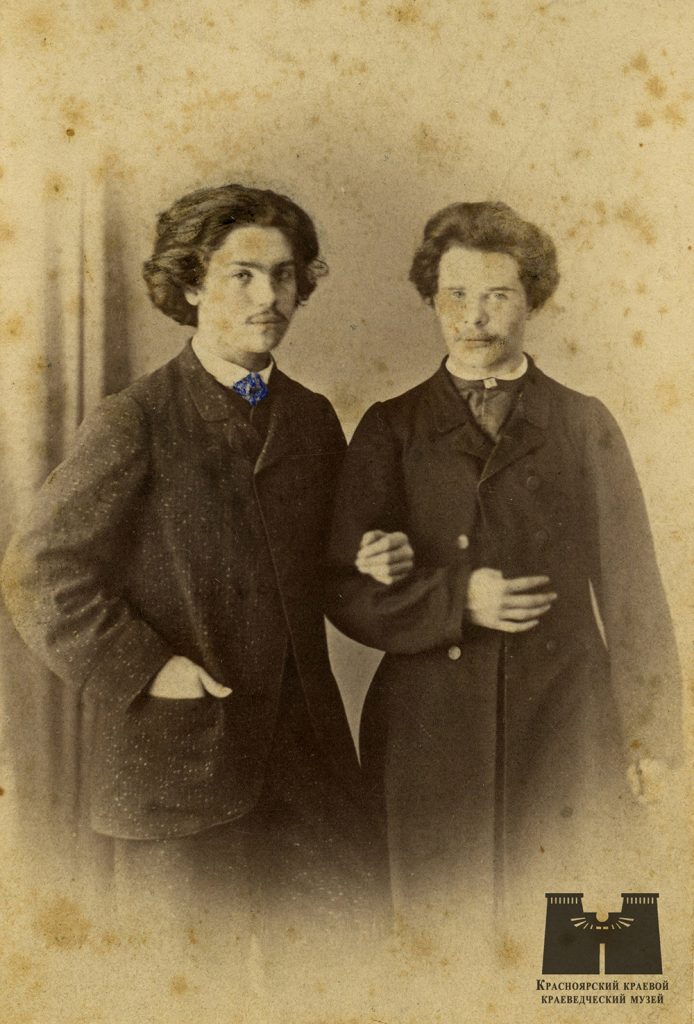

И вот, в декабре 1868 года 20-летний Суриков оставил Красноярск и уехал в Петербург. Вместе с Суриковым ехал сын священника Дмитрий Лавров, который направлялся в Троице-Сергиеву лавру учиться иконописи. Впоследствии Лавров служил священником в Енисейской губернии, а его сын Георгий стал известным скульптором, автором ряда портретов Сурикова.

Поступив в Академию, Суриков с упоением учился. Его работы имели успех на ежегодных академических выставках, одну из них – «Вид памятника Петру I на Сенатской площади» приобрёл Кузнецов, а картину «Милосердный самарянин» художник подарил своему меценату. Обе работы сейчас в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова.

За всё время учёбы только один раз Суриков навестил родных. Поездки были делом долгим и дорогим, но в 1873 году у Василия пошатнулось здоровье, и врачи посоветовали на лето сменить петербургский климат на более благоприятный. Пётр Иванович Кузнецов предложил провести время в его «резиденции» на реке Узун-Джул в Минусинском округе Енисейской губернии, где находились его золотые прииски. Суриков отправился в Красноярск, недолго погостил в родном доме, не желая огорчать мать и брата своей болезнью, а затем поехал в Минусинский округ, где много гулял и писал этюды. В музее хранятся его этюды из этого цикла, который называют Минусинским альбомом.

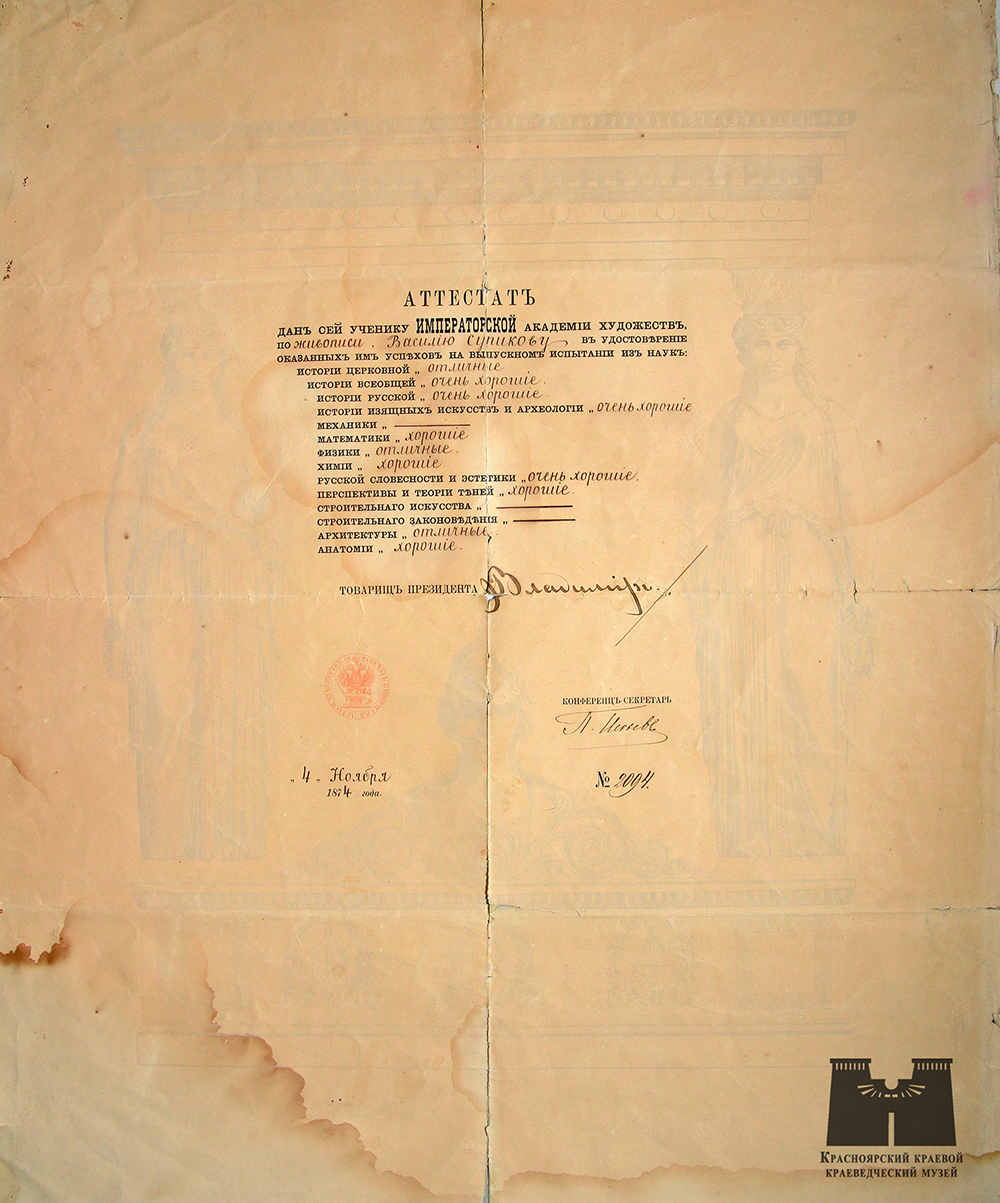

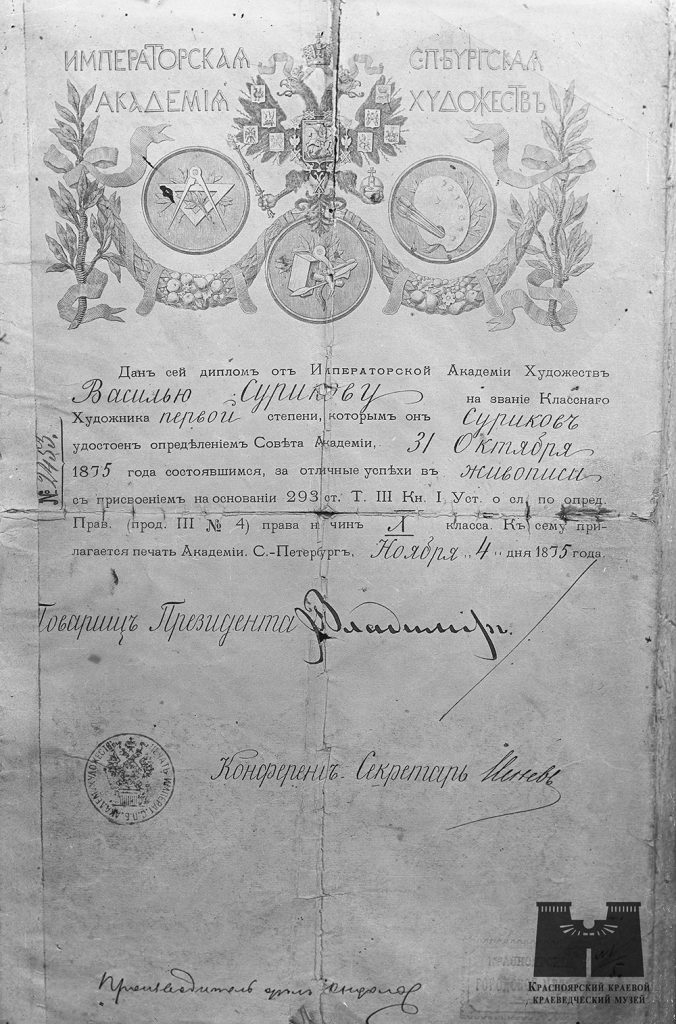

Обучение в Академии состояло из двух параллельных частей: «по наукам» и «по искусству». Обучение «по наукам» включало слушание лекций по ряду общеобразовательных и специальных дисциплин. Обучение «по искусству» – выполнение работ по рисунку, живописи, композиции: копирование, создание эскизов и выполнение полноценных работ, вплоть до итоговой (мы бы сейчас сказали «дипломной» работы). По итогам обучения присваивалось звание классного художника 1-й, 2-й или 3-й степени.

Обучение «по наукам» заканчивалось раньше. Можно провести аналогию между этой системой и сдачей госэкзаменов и защитой дипломной работы в современном вузе. Аттестат Сурикова датирован 4 ноября 1874 года и содержит экзаменационные отметки по 11 дисциплинам. Отличные знания он показал по церковной истории, физике и архитектуре. Очень хорошие – по истории всеобщей, истории русской, истории изящных искусств и архитектуры, русской словесности и эстетике. Хорошие – по анатомии, химии и математике.

Поскольку Суриков учился в Академии именно живописи, а не архитектуре, экзаменов по ряду дисциплин не проводилось (механика, строительное искусство, строительное законоведение).

В 1875 году Суриков закончил Академию, получив большую золотую медаль и звание классного художника 1-й степени за картину «Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста».

Окончив Академию, Суриков получил заказ на четыре картины для Храма Христа Спасителя в Москве, посвящённые первым четырём Вселенским соборам – собраниям епископов христианских церквей в 325 – 451 годах, на которых обсуждались и формулировались основы христианского вероучения – догматы.

Это была первая самостоятельная работа художника, за которую он получил огромные деньги – 10 000 рублей (в его детские годы семья Суриковых жила на 13 рублей в месяц). Однако из этой работы Суриков вынес и важный вывод для себя: работа по заказу не соответствует его идеалу свободы художника. Заказчик не только формулирует задачу, но и контролирует весь процесс, вмешивается в трактовку образов. Для Сурикова, как и для многих художников, это было неприемлемо. Он решил, что использует заработанные деньги как стартовый капитал, но впредь будет писать только то, что захочет сам.

Замысел у него уже зрел давно.